ゆふだすきについて 1

この春、「木綿襷・ゆふだすき」を作った。ゆふだすきとはいったい何なのか、私が調べたことをこれから少しずつ紹介していきたい。

まず、「ゆふ」は漢字では「木綿」と書く。しかし、これは現代人が連想する木綿(もめん)のことではない。広辞苑によれば、

ゆふ(木綿) 楮(こうぞ)の皮を剥ぎ、その繊維を蒸し、水に浸して裂いて糸としたも の。主として幣(ぬさ)とし、祭りの時に榊につけた。

とある。

現代の神社では、玉串に付けるシデは、白い紙を切り折って作ったもの、あるいは大麻の緒を用いている。しかし、上古はどうやらゆふ(木綿)が使われていたらしい。それが、製紙技術の向上とともに、楮が紙に変遷していったと考えられるのである。(紙の材料は楮である。)

現在、楮からとった繊維で織られた布は、太布(たふ)と呼ばれ、徳島県の木頭村で保存会の手によってわずかながら命脈が保たれている。また、ここで修行した徳島の地元の女性が一人で楮を植え、糸を績み、手機にかけて昔の布を守り続けているのは、喜ばしいことである。

歴史的な書物の中で木綿の文字が最初に見いだされるのは、「古語拾遺」においてである。古語拾遺は、忌部氏の裔、忌部広成の手によるもので、成立は大同元年あるいは2年、平城天皇の御代である。

この中で、日神の石窟幽居の件にはこうある。

天日鷲神(あめのひわしのかみ)と津咋見神(つくいみのかみ)とをして穀(かじ)の木を種殖(う)ゑて、白和幣(しらにぎて)「是は木綿なり。・・・」を作らしむ。

かじの木を植えてそれから白和幣を作ったものは、木綿(ゆふ)というのである、とここでは言っているのである。後の多くの解説書、広辞苑もここが根拠の原点になっていると思われる。しかし、よく読むとかじから作った白和弊だけをゆふと呼ぶ、とは言っていない。かじから作った白和弊はゆふに含まれますよ、という意にも解せるのである。つまり、ゆふの中にはかじ以外の植物で作られた白和弊も含まれる可能性は、否定出来ないのである。

従って、私は木綿(ゆふ)の中には、葛、藤、シナ等も含まれていたと信じている。これらの植物は栽培ではなく自然のままの状態を採取して繊維を取り出す点で共通している。古語拾遺の中では「植える」とあるが、上古は山に自生したものを採取したのであろう。これらの植物は、山の中に生えるという点でも共通項を持っている。

対してアサ(大麻)は、完全に栽培植物である。単位面積あたりの収穫量が木綿(ゆふ)に比べて格段に多いし、繊維も取り出しやすい。ちなみに弥生時代の代表格である登呂遺跡の出土布は、全て大麻である。

古語拾遺の時代から見て昔の布をユウと呼び、それ以降大麻の布をアサと呼ぶことは、朝と夕を連想させ、興味深い。

次回は、ゆふだすきを歌った和歌を紹介しながら、もう少しくわしくその役割と意味について検証してみたい。

和歌の中のゆふだすき

村井 良子

「古事記」天の岩屋戸

ゆふだすきについてのべられた最も古いものは「古事記」の中の天の岩屋戸の件である。次に倉野憲司氏校注による漢字仮名混り文、天の岩屋戸の一節を抜き出す。

〜前略〜 天宇受賣命(あめのうずめのみこと)、天の香山の天の日影を手次(たすき)にかけて、天の真折(まさき)をかずらとして、天の香山の小竹葉(ささば)を手草(たぐさ)に結ひて、天の岩屋戸に槽伏せて(うけふせて)踏み轟(とどろ)こし、神懸かりして、胸乳をかき出で裳紐を陰(ほと)に押し垂れき。 〜後略〜

須佐之男命のあまりの行状にあきれ果て、岩屋戸にこもってしまった天照大御神に、何とかお出で願おうと、神々が思いの限りを尽くして練った策の一つが、上記の件である。もちろん原文は漢字のみで書かれている。

〜天の香山の天の日影を手次にかけて〜

この部分が、ゆふだすきについてのべられた部分である。天の香具山は、奈良、大和三山の一つであるあの有名な山である。天の日影というのは、ヒカゲノカズラという植物だとのこと。ヒカゲノカズラは、つる性のシダ植物で日当たりの悪い場所には生育しない。尾根筋や谷筋の鉱物質土壌が露出しているような場所に生育するらしい。昔は、道端などによく生育していたものであるが、近年は見ることが少なくなった。伐採されることが少なくなり、日当たりの良い裸地が少なくなったためとのこと。

この時、天宇受賣命はどんなふうにヒカゲノカズラをたすきにかけていたのであろうか?おそらくこの植物を長く採取し、肩からそのままかけたのであろう。人類史上最初の天衣無縫とは言えまいか?

閑韓神(しずからかみ)・早韓神(はやからかみ)

次に、宮内庁楽部に伝わる神楽歌の中の一つ、閑韓神(しずからかみ)・早韓神(はやからかみ)を紹介したい。

(本方)三島木綿(みしまゆふ) 肩にとりかけ

吾れ韓神の からおぎせんや からおぎ

(末方)八葉盤(やひらで)を 手にとり持ちて

吾れ韓神の からおぎせんや からおぎ

神楽歌は、本方と末方に分かれて交唱されるので、通常は2首からなる。

閑韓神(しずからかみ)・早韓神(はやからかみ)は、神楽の一番はじめに歌われるもの、つまり最も大事な歌ということであろう。本方は、完全にゆふだすきについて歌っている。

意味は、3本の縞があるゆふだすきをかけて、私はからの国(当時の朝鮮半島?)の神様を招きましょう、招きましょう。

みしまゆふ、というのは3本縞のゆふのことである。しかし、縦縞なのか横縞なのかは分からない。また、その配色も不明である。材質は楮をはじめ、葛、シナ、藤なども許容の範囲と思われる。

末方の採り物は、八葉盤(やひらで)、つまり柏の葉や、楢の葉を8枚あわせて竹の針で刺し綴じて作った器である。やひらでは、物を盛って神に供える時の器とした。

2首合わせると、意味は

ゆふだすきをかけて、私は、韓神に供物を供えるご奉仕をし、こちらへお招きしましょう。さあ、お招きしましょう。

ということになるだろうか。

なぜここで朝鮮半島の神様をお招きするのであるか、という疑問に対して、宮内庁楽部の芝祐靖氏は

〜桓武天皇が皇居を奈良から京都に移される際に、初め山城の長岡に新都を建設することに失敗し、そのために莫大なる国費を消費して財政上の困難を期した。当時今の京都の地、すなわち加茂川畔は朝鮮の帰化人たる秦氏の所領地であったが、秦一族は莫大なる費用とともにこの地を提供して無事に平安京が建設されたので、その土地の守護神たる韓神の祭りをこの神楽のなかに取り入れたものと考えられる。〜

と述べられている。

当時、唐や朝鮮の国々は日本に対して圧倒的な文化力と技術力を誇っていたと考えられる。日本はその力を借り、追いつき追い越しながら時代を生きていたのである。この様子は、明治維新後西洋列強にならい、その仲間入りを目指した我が国のありようと酷似している。

ともあれ、神楽採り物の部において、ゆふだすきをかけて神へご奉仕すること、そしてそれは偉大なお力を持つ神様をおまねきして、吾れと同化してしまうという意味を持つ歌がいっとう最初に歌われるのは、大変意義深いことである。

古今和歌集に詠まれたゆふだすき

古今和歌集は、10世紀初頭、紀貫之らの撰による最初の勅撰和歌集である。その中にこのような歌がある。

ちはやぶる 賀茂の社の ゆふだすき

ひとひも 君を かけぬ日はなし

ちはやぶるとは、人智の及ばない強大な力(風など)が勢いよく振る舞うことをさし、ひいては、神や氏などにかかる枕詞となった。ここでは、神に準ずることばである賀茂の社を導き出す役割を果たしている。賀茂の社はかの有名な京都にある賀茂神社である。今も、この神社を中心に葵祭が盛大に執り行われている。ゆふだすきは、賀茂神社の神官たちが神様にご奉仕するときにつけていたたすきのことである。ここまでが上の句になっていて、大意は、賀茂神社の神官たちがかけているゆふだすきのように、ぐらいのものであろうか。ゆふだすきは、次の下の句の「かけぬ」を導き出す小道具になっている。

作者が本当に言いたいのは、下の句。上の句はそれを言わんが為の前置きであり、下の句の誘導の役割を受け持っている。下の句の意味は、読んで字の如く、一日もあなたに思いをかけなかった日はありません。(いつもいつもあなたに熱い思いをかけ続けています。)という熱愛の告白歌である。

ここで、ゆふだすきをかけると、思いをかけるの「かける」がリンクし、二つの言葉がかけるを中にしてつながるのである。従って、ゆふだすきは、「かけ」にかかる枕詞となっている。

天宇受賣命が岩戸開きの時にかけたたすきに源を発するゆふだすき。それ以後も神官たちがかけ続けてきた霊験あらたかなゆふだすきは、しかしこの歌では、恋の小道具としての扱いを受けている。

次もゆふだすきが戯れ事の恋の小道具として用いられた例である。

賀茂の祭りの物見侍りける女の車に言ひ入れて侍りける

詠み人知らず

行き返る 八十氏人の 玉鬘

かけてぞ頼む 葵てふ(ちょう)名を

詞書きは、賀茂の祭りを見物していた女房の乗っている牛車に向かって詠んだ、という意である。

行っては返る大勢の氏子達がひしめいている葵祭。その氏人達がしている玉鬘(多くの玉を緒に通して頭に巻いた装身具であろう)をかけるように。ここまでが上の句で、次の「かけて」を誘発する句となっている。

「てふ」は、「と言ふ」が凝縮した言い方で、「ちょう」と発音する。葵は、あおいと発音するが、「あふひ」とも書く。これが、「会ふ日」という意味と重なって、会う日(あふひ)の祭りというネーミングにかけて、あなたに会える日を頼みにしていますよ。

という、祭りでちょっとハイになった男からの半分からかいとも言える歌なのである。

玉鬘は、願いを「かける」という言葉につながっていき、「かける」は女房の返歌の「ゆふだすき」につながる。「玉鬘」「かける」「ゆふだすき」この三つの言葉はワンセットになり、本気で神様に祈る世界をイメージさせるのである。

次に女房の返歌を紹介する。

返し 詠み人知らず

ゆふだすき かけても言ふな あだ人の

葵てふ名は 禊ぎにぞせし

あだ人とは、こんな歌をよこした浮ついた男のことを指す。大意は、神かけて願うというゆふだすきをかけても、そんなことは言わないで下さい。(ここで「かける」が前の男の玉鬘を「かける」とかぶさっていて二人の歌が立体的になっているのがおもしろい)葵(あふひ・会う日)という名は、禊して水に流してしまいましたから。

女房の方もよくしたもので、「ゆふだすき」「かける」「禊」という神さびた言葉を使いながら、最後男の浮ついたからかい心をさらりと禊ぎ落としてしまうのである。

賀茂神社という高い神様を前にして、男女二人は少しも深刻にならずに、さらさらと戯れの恋の歌を歌って遊んでいるのである。ここでは、ゆふだすきは本来の意味をはずれて歌の小道具として登場するのだが、二人の掛け合いはちょっぴりの神々しさとユーモアやウィットに富んでいて、楽しい。これだけ上手に神具を読み込まれてしまっては神様の方も苦笑して許さざるを得ないだろう。

この歌の「玉鬘」「ゆふだすき」は、もちろん古事記、天の岩屋戸の件で天宇受賣命がつけた「まさきのかずら」と「日影のたすき」の古事をふまえてのことであることは、言うまでもない。

次の歌は、木綿と夕べをかけて詠み込んだ洒脱な歌である。

左衛門尉頼実といふ蔵人、歌の道すぐれても、又好みも好みけるに、七条なる所にて人々夕べにほととぎすを聞くといふ題を詠み侍りけるに、酔ひてその家の車宿りに立てたる車に案ぜんとて寝過ぐしけるを求めけれど、思ひもよらですでに昴然として人みな書きたる後にて、このわたりは稲荷の明神こそとて念じければ、きと覚えけるを書きて侍りける。

稲荷山 こえてやきつる ほととぎす ゆふかけてしも こえのきこゆる

大意

左衛門尉頼実という蔵人で、歌の道に優れた人がいた。ある時、七条にある誰かの館で「夕べにほととぎすを聞く」という題で歌会が催された。ここは、京都市伏見区にある稲荷山の麓、今も有名な伏見稲荷があるあたり。

ところが、したたかに酔ってうっかりその家の車宿(車庫)に停めてあった車の中で寝過ごしてしまった。はっと気がついた時には、もう日もすっかり暮れていた。しかも、自分以外の人は皆歌を詠み終えてしまっている。さあ、もうこうなったら神頼み、稲荷の明神様力を貸して下さいと念じて心に浮かんだのがこの句である。

稲荷山を超えてやってきたほととぎすよ 私は不覚を取って寝過ごしてしまったが、夕方になっても、ゆふをかけて祈るという明神様近くにいるほととぎすだけあって、まだ声がきこえていることよ。

ポイントは、4句目の「ゆふかけてしも」。神聖な稲荷の明神様に捧げるゆふ、かたや寝過ごして、夕方になってしまったという意味のゆふ、この二つの事柄は「ゆふ」という言葉を橋として歌を立体的で洒脱なものにしている。ほととぎすもきっと頼実のこの機知にはびっくりしたことであろう。酒を飲んでうっかり寝過ごしてしまった頼実の失態は、この歌により見事に人々の賞賛に変わったに違いない。

新古今和歌集に詠まれたゆふだすき

新古今和歌集は、鎌倉時代の初期、後鳥羽上皇の勅命によって編まれた勅撰和歌集である。

その中にこんな歌がある。

弁に侍ける時、春日祭にくだりて、周防内侍につかはしける

よろづよを いのりぞかくる ゆふだすき かすがの山の 峰の嵐に

弁は中古の太政官の官名。内侍(ないし)は、内侍司(ないしのつかさ)の女官の総称。

ここでは、春日大社に奉仕する女官と解して良いと思う。歌の作者は、藤原の資仲(すけなか)という平版時代中期の歌人である。その人が、弁という役職に就いていた時、春日祭に遊びに行き、春日大社の周房内侍という女官に愛の告白をした歌である。男も女も相当高位の人達である。遠い古よりずっと受け継がれてきた春日大社の神祀り。そのお社であなたは昔と同じようにゆうだすきをかけて神に祈りを捧げておられる。あなたのいる春日山の麓に吹き荒れる嵐と同じ激しさで、私はあなたのことを恋したっているのですよ。という純愛の歌である。

和泉式部集に詠まれたゆふだすき

あの恋多き女性和泉式部はこのようにゆうだすきを詠んでいる。

しめの内をなれされしよりゆふだすき

心は君にかけてしものを

ここでは、ゆふだすきは心にかけるをスムースに導き出すための枕詞としての働きしか持っていない。鎌倉時代には、ゆふだすきの本来の意味は形骸化され、古の人々が何の目的でゆふだすきをかけたのか、本来の意味は全く忘れ去られたようである。

萬葉集に詠まれたゆふだすき

萬葉集の中にはゆふだすき、ゆふ、まそゆふ、ゆふばな、ゆふだたみなど、ゆふを詠ったものが多く見られる。その中の、主なものを紹介したい。

二巻 157

飛鳥清御原宮御宇天皇代(あすかきよみはらのみやにあめのしたしらしめししすめらみことのみよ)

天淳中原おきの眞人(あめのぬなはらおきのまひと)

十市皇女薨りましし時、高市皇子尊の作りませる御歌三首

神山の

山辺 まそゆふ 短ゆふ

かくのみ故に 長くと思ひき

飛鳥清御原宮御宇天皇代は天淳中原おきの眞人とも呼ばれ、後に天武天皇という諡がついた。この天皇と額田王との間に生まれたのが十市皇女で、高市皇子とは異母姉弟になる。この歌の中の神山とは、奈良県の三輪山をさす。「ゆふ」とは、大麻が大陸から伝わって来る以前に日本列島で作られていた衣料の総称。原料は、楮、葛、藤、シナなど山野に自生する植物で、これを加工して紐状の繊維にした物を緒(お)という。「まそ」とは、真麻という表記になっているが、これは麻ではなく、上記の麻以前の植物を意味し、これらから採った正真正銘の緒のことである。上古、これを神の山のあちこちの木々に取り垂でて神域を守っていた。

ここでは、そのまそゆふの長さを十市皇女の御命と重ね合わせ、それがもっと長かったら、皇女の命がもっと長かったらなあ、と悔やんでいるのである。

三巻 420

石田王(いわたのおおきみ)の卒(みまか)りし時、丹生王(にうのおおきみ)の作れる歌一首并(ならび)に短歌

なゆ竹の とをよる皇子 さ丹つらふ わが大王は 隠國(こもりく)の 初瀬の山に 神(かむ)さびに 斎(いつ)きいますと 玉梓(たまずさ)の 人ぞ言ひつる およづれか わが聞きつる 狂言(たはごと)か わが聞きつるも 天地に 悔しき事の 世間(よのなか)の 悔しき事は 雨雲の 遠隔(そくへ)の極(きはみ) 天地の 至れるまでに 杖策(つ)きも 衝(つ)かずも行きて 夕占(ゆふけ)問い 石占(いしうら)もちて わが屋戸(やど)に 御諸を立てて 枕邊(まくらべ)に 斎瓮(いはひべ)をすゑ 竹玉(たかだま)を 間(ま)なく貫(ぬ)き垂(た)り ゆふだすき

かひなに懸けて 天なる 佐佐羅(ささら)の小野(おの)の 七ふ菅(すげ) 手に取り持ちて ひさかたの 天の川原に 出で立ちて みそぎてましを 高山の 巌(いはほ)の上に いませつるかも

石田王、丹生王ともに持統天皇の代の人らしいが、くわしいことは分かっていない。この歌は、最も愛しい人が何らかの理由で突然薨ってしまったのを嘆き、悔やむ歌である。

大意

しなやかな若竹のように美しい肢体を持つ我が大王、ほおはまるで丹を付けたように色鮮やかだった。

その我が君が事もあろうに初瀬の山に葬られたという。

私を惑わす怪しい言葉か、今聞いたのは戯言か。

こんなに世の中で悔しいことはない。

(こんなことになるのなら)

杖をついても、つかずとも、天地の果ての極みまで行って、

夕占や石占をして

館には、御諸(神の鎮座するところ)を立てて、

枕邊には斎瓮(いはひべ・神に捧げる神聖な水の入った甕)をすえ

竹玉をびっしりと隙間無く貫きわたして壁代とし

ゆふだすきをかいなにかけて

天の野にあるという菅を七つに裂いて手に取り持って

高天原に出で立って禊ぎをして災いを払うべきだったのに

(それらのことをしなかったので)

大切なあなたは初瀬山の上に葬られてしまった。

最愛の人を災いから守る方法がいくつも並べたてられているが、その一つにゆふだすきをかけるという方法がとられている。また、この方法を全て行うことは、現代においては神社の神祀りに継承されているといえよう。

いずれにしても、丹生王の泣き叫び、悼み悲しむ声が聞こえてきそうな切ない歌である。

19巻 4236

死(す)ぎにし妻を悲しみ痛む歌一首并に短歌 作首いまだ詳ならず

天地の 神はなかれや

うるはしき わが妻離(さか)る

光る神 鳴波多(なりはた)をとめ 携ひて

共にあらむと 思ひしに 情違(こころたが)ひぬ

いはむすべ せむすべ知らに

木綿だすき 肩に取り掛け

倭文幣(しつぬさ)を 手に取り持ちて

な離(さ)けそと 吾(われ)は祷(いの)れど

まきて寝し 妹が袂(たもと)は 雲にたなびく

大意

天地の神様はいないのであろうか

美しい私の妻は逝ってしまった

あの雷のすさまじい光と音をしたがえて

いつまでも一緒にいようと思っていたのに その気持ちが叶わずに

今は悲しみで言葉も無く、なすすべも知らない

木綿だすきを肩に取りかけ、

倭文幣を手に取り持って

逝ってくれるなと私は祷るのだけれども

添い寝した愛しいあなたは 袂を雲にたなびかして 天に昇ってしまうことよ

この歌も逝ってしまった妻を悼む輓歌である。前の420番「なゆ竹の・・・」の歌もそうであったが、木綿だすきは命の瀬戸際の時に効力を発揮するものだったらしい。

倭文幣とは、楫、楮、葛、シナ、藤、イラクサなど先史時代の我々の祖先が身につけていた衣料の中で、主に帯に用いられた織物を指す。緯糸を、赤、青などに染めて横縞の文様を織りだした。ちなみにこの時代の人々は、「赤、青、白、黒」の4色しか認識の範疇になかった。いずれも「赤い、青い、白い、黒い」というように、「い」で終わる特徴を持つ。倭文幣の「文」は、模様の意である。また、「倭」は古代の中国や朝鮮など漢字圏から見た我が国の呼び名である。だから倭文幣とは、我が国古来の模様のある織物という意味になる。それは、萬葉集が詠まれた時代から見ても遠い古のものであったに違いない。

埴輪に見るゆふだすき

埴輪は、3世紀後半から7世紀初頭までの約350年間に造営された古墳を飾るツールとして創案されたものである。埴輪は、王の巨大な墳丘を幾重にも取り囲み、死者の眠る場所を示し、儀礼の場面を表現し、王や集団の財力を示すための贅沢な装飾具だった。

そのルーツは、弥生時代の岡山県地方の葬送用具に遡る。この地方では当時、王の葬礼にあたって、供物を入れた壺とそれを高く掲げる台(器台)を供えていたが、その作法が奈良県大和盆地を中心とする大和政権の葬礼にも取り込まれたのである。

大和地方で巨大前方後円墳が生み出されると、ほどなく器台から進化した円筒埴輪が古墳の呪的な飾り物として大量に並べられるようになったのである。その多くは、弧帯文という横に連なる際限のない文様でかざられている。弧帯文は、葛蔓を形象化させたものと思われ、この植物のどこまでものび広がる旺盛な生命力や、切っても切ってもまた翌年再生する蘇生力を呪的に文様化したものだと思われる。弧帯文は、このような性質により、王の墓に寄りつく魔物の邪視(災いをもたらす思念)を弱め、封じることが出来るのである。

特殊器台形土器/奈良県橿原市 葛本弁天塚古墳 3世紀

高さ 107cm

奈良県立橿原考古学研究所付属博物館

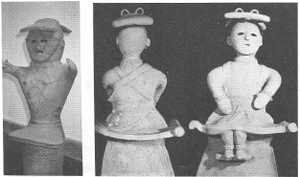

埴輪に見るゆふだすき

円筒埴輪の初現からおよそ200年経った5世紀中頃、古墳には人物動物埴輪群像が登場する。その中に巫女の埴輪がある。巫女や男巫とされる埴輪は、必ずといって良いほど手襁(たすき)を掛けている。手襁はいずれも細い紐状のものを、両腕に掛け後ろで交差させる形式の物が最も多いが(写真2)、千葉県の木戸前一号古墳出土の女性像のように前で交叉したものもある。

写真2

椅子に座る女子埴輪 前・後

写真3

手襁をかけた女子埴輪(千葉県木戸前一号墳)

埴輪に見るゆうだすき

群馬県太田市塚廻り四号墳出土の頭椎大刀を持つ女性像は、両腕に手襁を掛けた上に、右肩から左脇に斜めに太い帯状の布を掛け、胸の中央の位置で装飾的に蝶結びにしている。この女性も巫女である。

写真4 群馬県太田市塚廻り4号墳

埴輪に見るゆふだすき

埼玉県深谷市白山2号墳(6世紀前半)からは写真の4体の女性像が出土している。4人ともネックレスをし、両肩に細い手襁をかけたそろいの支度である。中央の女1は、太帯を締めて正座し、手のひらを上下に重ねて前に出しているところから、祭祀を執り行う巫女とみられている。他の3体は、巫女に奉仕する女性で、静水を運んで捧げている。

写真5

埼玉県深谷市白山2号墳(6世紀前半)

埴輪に見るゆふだすき

京都府京丹波町 塩谷5号墳(6世紀前半)の巫女は、 手襁を掛けた上に祭服をまとい、これをまとめるために帯をしめている。

写真6

京都府京丹波町 塩谷5号墳(6世紀前半)

次に、この埴輪をもとにして描かれた畿内の巫女の衣装を、若狭徹著「はにわの世界」から引用する。

イラスト1 畿内の巫女の衣装

大阪府高槻市今城塚3区(6世紀前半)は、継体天皇の墓と目されている。大王墓にふさわしく、写真の巫女と奉仕する女性は大型で堂々としている。 巫女は、やはり手襁を掛け、その上に祭服をまとい、太い鮮やかな模様の帯を締めている。

写真7

大阪府高槻市今城塚3区(6世紀前半)

これらを総合して、手襁をかけた巫女が王と祭祀を執り行っている様子が、若狭徹著「はにわの世界」の中にイラスト化されているので紹介したい。

イラスト2 神祭の情景

また、奈良県立橿原考古学研究所付属博物館の中には、「水辺の祭り」の情景がジオラマで展示されている。ここにも、手襁をかけて祭祀に臨む巫女の姿がある。柵で囲まれた建物の中に、聖水を落とす木の槽があり、そのまわりで儀礼が行われている。聖水は、貯水池から、樋をつたって祭祀場に引き込まれた。当時の国の基盤は稲作を中心とした農業であり、王は農業用水を司る治水王であった。それゆえ、写真8のような水の祀りは、最も重要な祀りだったのである。

写真8

以上の埴輪の例を総合して言えることは、古墳時代の手襁は、決して今日のたすきがそうであるように、袖をまとめて仕事がしやすいようにするための実用的なものではなかったということである。手襁は、それを掛けることによって神聖な体になり、神の世界と一体となるために掛けられたのであった。そして、前の章で述べた古事記「天岩屋戸」の件の「日影」や、萬葉集の中に散見される「木綿手次」のようにその材料が日影とか木綿とか神聖なものであればあるほどその効果は大きかったと言える。

盟神探湯(くがたち)におけるゆふだすき

ゆふたすきは、盟神探湯(くがたち)という古代の一種の裁判にも用いられていたことが、「日本書紀」允恭天皇4年9月条に記されている。

これによると、当時上下の秩序が乱れて、昔の姓(かばね)を失ったり、わざと高い氏(うじ)を名乗る物が出てきたので、それを正すために甘樫丘で盟神探湯を行ったということである。盟神探湯をする人は、各自が沐浴斎戒し、木綿手襁をかけて嘘詐りのないことを神に誓った。その後煮えたぎる釜の中を探って小石を拾い出し、正しく姓を名乗っている者は何ともなく、詐りの姓を名乗っている者は皆火傷をした。この様子を見ていた後に続く者の中で、詐っている者は、恐れて前に進めなかったので、正邪がすぐに分かったとある。この条の注記には、「泥を釜に入れて煮沸し、手を入れて泥を探る」という具体的な手順が書かれている。

このように、盟神探湯をする人々は、釜に赴く時に木綿手襁を掛けて神に誓っている。従って、手襁は常時掛けているものではなく、身命を賭して何か神事を行う際に掛けたのである。

現代におけるゆふだすきの意味

現代は、安価に大量の衣服が手に入る時代である。数十年前の離島や山間部には日常着としての手織りの着物が作られていたが、徐々に姿を消し、今はほとんど絶滅状態である。しかし、多量に市場に出回っている衣料に含まれている力は、過去のものに比べ、薄まってしまっている。

衣類は、裸を隠し、寒暖から身を守り、地位や役割、美など個人の外的な要素を表すという目的以前に、本来その人を現象的にも霊的にも守るという役目を担っている。だから、昔物資の少なかった頃、母親が子供のために愛情込めて織ったり縫ったりした衣料には、計測不能の不思議な力が備わっていたのである。布に含まれている見えない力の濃度が濃いのである。

真心のこもった衣服を身につけた子供は、すくすくと良く育ち、災難にあいそうな時にも不思議と回避せしめられていたのである。あるいは、母親は、ここ一番という人生の大舞台の時には、特別な思いを込めて子供のために衣服を準備することがある。昔は、糸から準備して、色を染めて、手で織って、手縫いで仕立てたのだから、家族の衣類をまかなうのに、膨大な時間がかけられていた。家庭の守護神によって作り出された1枚の衣服には大量の愛情と願いが込められていた。これを着る家人が、正しき道を歩み、災いから逃れていたことは当然である。

次に「古事記 中つ巻 応神天皇 秋山の下氷壮夫(したびおとこ)と春山の霞壮夫(かすみおとこ)」の中にみられる、母親の作る衣服の呪力が最大限に発揮された場面を紹介する。

故、この神の女(むすめ)名は伊豆志袁登買(いずしおとめの)神坐(ましま)しき。故、八十神(やそかみ)この伊豆志袁登買を得むと欲(おも)へども、皆得婚(まぐわ)ひせざりき。ここに二はしらの神ありき。兄は秋山の下氷壮夫と號(なづ)け、弟は春山の霞壮夫と名づけき。故、その兄、その弟に謂ひけらく、

「吾(われ)伊豆志袁登買を乞へども、得婚ひせざりき。汝(な)はこの孃子(おとめ)を得むや。」

といえば、

「易(やす)く得む。」

と答えて曰(い)ひき。ここにその兄曰ひけらく、

「もし汝(なれ)、この孃子(をとめ)を得ることあらば、上下(かみしも)の衣服(きもの)を避(さ)り、身の高(たけ)を量りて甕酒(はらざけ)を醸(か)み、また山河の物を悉(ことごと)に備え設(ま)けて、うれづくをせむ。」

と云ひき。ここにその弟、兄の言ひしが如く、具(つぶ)さにその母に白(もう)せば、すなわちその母、ふじ葛(かずら)を取りて、一宿(ひとよ)の間に、衣褌(きぬはかま)また襪沓(したくつくつ)を織り縫ひ、また弓矢を作りて、その衣褌等(きぬはかまども)を服(き)せ、その弓矢を取らしめて、その孃子の家に遣はせば、その衣服(きもの)また弓矢、悉に藤の花になりき。ここにその春山の霞壮夫、その弓矢を孃子の厠に懸けき。ここに伊豆志袁登買、その花を異(あや)しと思ひて、将(も)ち来る時に、その孃子の後(しり)に立ちて、その屋に入る即ち、婚(まぐわ)ひしつ。

後略

大意

いずしおとめという娘がいた。皆、この娘を手に入れようとしたが、成功しなかった。秋山のしたびおとこと春山の霞おとこという兄弟神がいた。(木の葉が赤く色づいた秋山と霞のたなびく春山の象徴)兄が弟に

「いずしおとめを得ようとしたが、だめだった。おまえは、できるか?」

と問うと

「簡単なことだ。」

と答えた。するとその兄は、こう言った。

「もしおまえが、この娘を得たならば、着ている上下の着物を脱ぎ、酒を造り、また、山河でとれる獲物を全て準備して賭をしようじゃないか。」

そこで弟は、兄の言ったことを具に母に伝えたところ、すぐにその母は、ふじかずらを取って、一夜のうちに上下の衣服と靴下とくつを織り縫い、また、弓矢を作った。母が、その衣服を着せ、弓矢を持たせてその娘の家にやれば、衣服も弓矢も悉く藤の花に変わった。

そこで、春山の霞おとこが弓矢を娘のトイレに懸けた。(昔のトイレは、母屋とは別の外部にあった)すると、いずしおとめはその花を不思議に思って母屋から出てきた、その時、おとこは娘の背後に回って母屋に入り、たちまち通じた。

以上は、神の世界の物語ではあるが、母の作る衣料が子供の成功にどれだけ大きな影響力を持っているかを象徴的に語る、良い例であると言えよう。

また、このようにして作られた1枚の衣服は、着た本人が亡くなってからもつぎはぎを当てられながら、連綿と次の世代に受け継がれていったのである。このようにして残された衣服は、もはやその家の祖霊そのものとも言える。

人類の歴史は、およそ20万年前に始まり、およそ6万年前から衣らしきものを身につけていたという報告がある。麻の栽培が始まり、大麻や苧麻を身につけ始めたのが弥生時代からであったと仮定するなら、その歴史はわずか2300年ほどである。それ以前は人間は木綿(ゆふ)とよばれる山野に自生する植物から衣の材を得ていたのであるから、木綿を着ていた歴史の方がはるかに長いのである。また、雑駁に考えると、日本では、機械織りの衣料を着るようになってから100数十年、化学繊維を着るようになってから約50年しか経っていない。これは、長い人類の衣の歴史上では針で突いたほどの時間にすぎない。

あらゆる面で大きく時代が変わろうとしている今、人間の肌はもう一度木綿を必要としている。それも、最愛の人に作ってもらったとっておきの木綿を着たがっている。木綿は、各人の体の深奥に埋蔵されている長い人類の歴史の記憶を呼び覚まし、これから進むべき方向を明確に指し示してくれる装置だと言えよう。

衣の最古の形態は、紐であると考えられている。紐を、守護のために体に巻き付けることから人類の衣の歴史が始まったとされている。繊維の発見が、人間を人間たらしめた、あるいは、衣を着ることによって人間は人間になったといえるのではないだろうか。ゆふだすきは、そういう人間の衣の原初を最も端的に表象したものである。

ゆふだすきの作り方

木綿の中には、葛、しな、藤、楮、芭蕉、おひょうなどが含まれるが、我々は葛布を復元研究する工房なので、材料は葛とする。

1.葛苧を2ミリ程度に均質に裂き、先端を葛結びという結び方でつなぎながら籠につなぎためていく。

2.1に撚りかけ器で撚りをかける。

3.これをかける人の身長と同じ長さの経糸を環状に整経し、初めと終わりの糸を結ぶ。

4.男巻になる板、前棒、腰縄、へら、綾棒というかんたんな道具を用いて織る

この行程で最も大事なのは1の糸作りである。強くて均質な良い糸を作るためには、熟練が必要である。また、いわゆる原始の織り方なので、高機を使った織物にくらべてはかどらないし、根気がいる。

経糸を環状に整経し、初めと終わりを作らない、完璧な輪状の織物にするというのは、われわれの見解である。1本の経糸が初めも終わりもなくぐるぐると人の体を回るように作ることによって、魔を払い、永遠の生命を表象できるのである。

そして、背中で交叉することにより、風門という人体の中で最も手が届きにくく、魔が入り易いとされている部分を封じることが出来るのである。